“La grappa è come il mulo: non vanta antenati, non ha speranza di posteri, ti scorre dentro a zig zag, proprio come va il mulo in montagna; puoi aggrapparti a lei se sei stanco, fartene scudo se sparano, dormirci sotto se c’è troppo sole, puoi parlarle che ti risponde, piangere ed esserne consolato; e se proprio hai deciso di morire, ti sorride”

Un quadro appassionato, ed evocativo degli indicibili tormenti della guerra, regalatoci (e quasi non potrebbe essere altrimenti…) da un capitano del Corpo degli Alpini. Soprattutto, una sintesi efficace delle percezioni, associazioni, implicazioni storiche e simboliche che tradizionalmente hanno accompagnato la grappa, e definito il suo posizionamento nel mondo dei distillati.

Così come il mulo non è dotato della prestanza ed eleganza tipiche di altri membri più illustri della famiglia equina, la grappa non viene insignita di quella nobilitas di cui possono fregiarsi, senza timore di smentita, altre bevande spiritose. È innegabile che le sue caratteristiche peculiari possano portare a definirla più spigolosa che carezzevole, dall’incedere scalpitante ed arrembante piuttosto che felino; dal bicchiere sembra quasi rivolgerci un aut aut, “o mi ami o mi odi”, con noncuranza, quasi strafottenza, senza alcuna predisposizione al compromesso (con quella sorta di testardaggine proverbialmente associata al bistrattato animale). Una questione che parrebbe riservata esclusivamente a stomaci temprati, da mettere alla prova sulle piste da sci piuttosto che in un elegante salotto; oppure, come rammenta la citazione di partenza, a contesti, quale quello bellico, in cui certe scudisciate alcoliche siano necessarie a rinfocolare continuamente l’istinto di sopravvivenza.

Spesso, la scontrosità riflette la tempra tipica di chi è dovuto partire da umili origini, e risulta, nella realtà, un involucro che racchiude anime sensibili e malleabili. Nel caso della grappa, tutto questo deriva dai suoi tratti di unicità, a cominciare dalla materia prima; circostanza che dovrebbe incoraggiare il tentativo di instaurare con essa un rapporto scevro da accostamenti e paragoni, per molti versi privi di fondamento.

Primo punto fermo: la grappa è distillato associabile univocamente al nostro Paese, sancendo la normativa nazionale (recependo, a sua volta, quella comunitaria), che questa denominazione è riservata esclusivamente al distillato di vinaccia elaborato in Italia a partire da uve qui coltivate e vinificate. Fuori dai nostri confini, infatti, questa particolare tipologia di bevanda assume obbligatoriamente denominazioni differenti, quali Marc in Francia e Aguardiente in Portogallo.

- Alambicco

In termini strettamente normativi, la grappa è stata designata quale Indicazione Geografica avente come origine l’Italia, all’interno della categoria generica dei distillati di vinaccia. Detta attribuzione può essere considerata un suggello alla circostanza che il nostro Paese sia da includere nel gruppo ristretto di quelli storicamente produttori di questa bevanda, e ancor prima di vino (benchè, anche in questo caso, sia quasi impossibile stabilire con certezza tempi e luoghi di origine). Una prima attestazione scritta significativa potrebbe essere un documento del dazio doganale piemontese risalente al 1443, il quale menziona il pagamento di una tassa su un’acquavite di origine enologica; dicitura generica, che lascerebbe comunque aperta la possibilità che già a quel tempo si partisse dalle vinacce.

Passando alla materia prima, qui risiede il tratto distintivo per eccellenza: unico caso in cui viene distillata direttamente un’entità solida, le vinacce che residuano dalla lavorazione dell’uva per farne vino. Le quali sono già pregne dell’alcol etilico necessario, acquisito grazie alla loro provenienza dall’iter di vinificazione; dunque idonee, oggigiorno nella quasi totalità dei casi, ad essere distillate a secco. Più precisamente, se si parte da uve a bacca scura utilizzate per la produzione di vini rossi, le vinacce avranno fermentato insieme al mosto; una volta separate dal vino finito, saranno inviate prontamente alla distillazione, ancora ben imbibite di alcol. In presenza di uve a bacca bianca (o di uve a bacca scura utilizzate per la produzione di vini bianchi), le vinacce non rimarranno a contatto con il mosto, ma dovranno essere fatte fermentare separatamente, dopo la pressatura e la separazione dal succo.

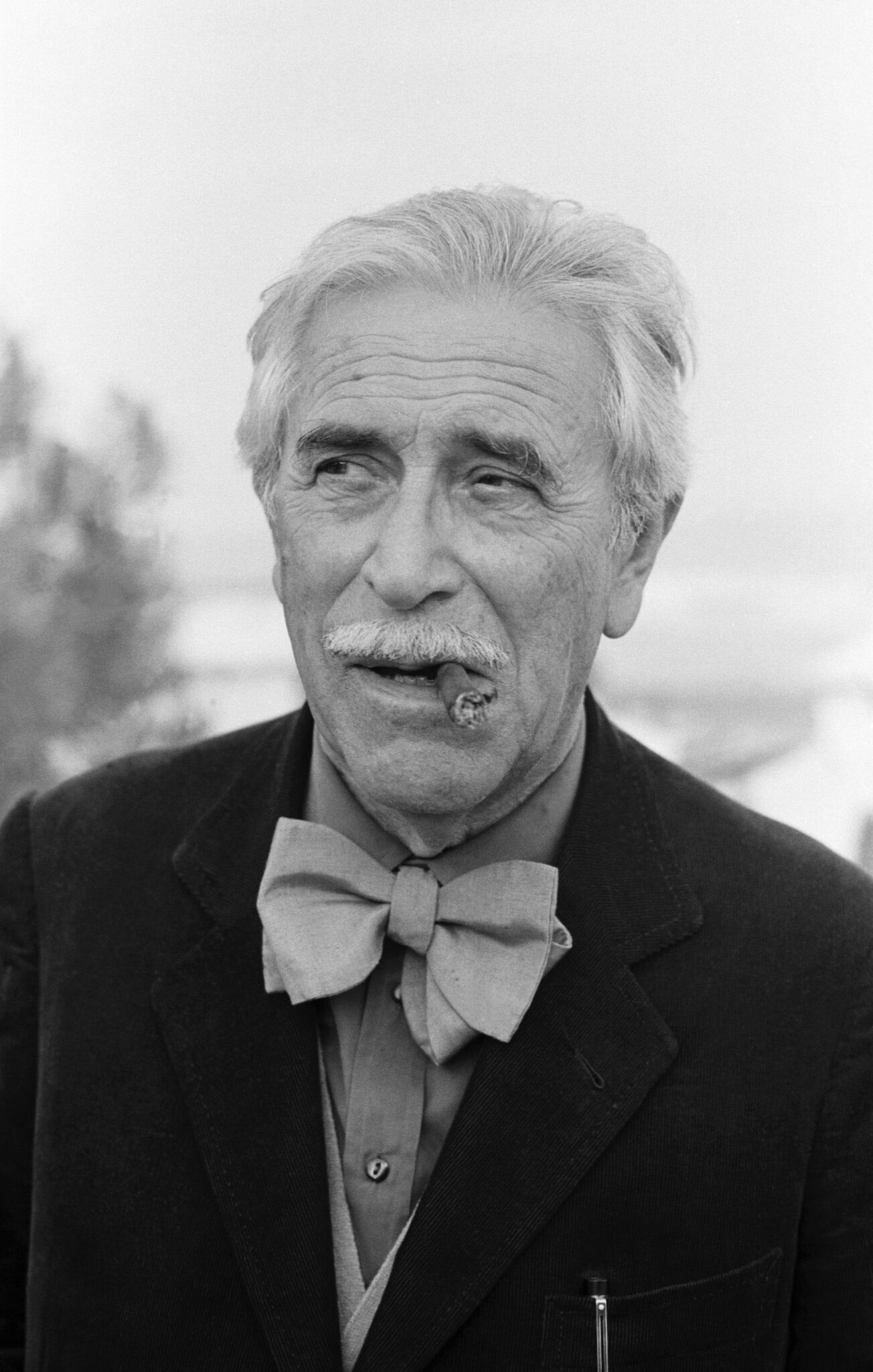

- Mario Soldati.

Un processo produttivo peculiare, dunque, che ha necessitato di un’evoluzione tecnica particolarmente significativa per fronteggiarne le insidie, e arginare gli ostacoli alla qualità e alla piacevolezza. E il risultato finale, nelle sue migliori espressioni, riesce a conservare ed estrinsecare un legame netto ed inconfondibile con la base di partenza. Ha provveduto a sottolinearlo anche Mario Soldati, con una riflessione illuminante e quanto mai esaustiva, esprimendo in questo modo il concetto di forza associato alla grappa:

“Per un prodotto che all’idea di forza tradizionalmente conduce, va individuata nella carica aromatica naturale, originaria, del prodotto. E mi spiego: i molti componenti nobili del prodotto genuino, una volta liberati dalle impurezze ignobili mediante una generosa raffinazione, danno appunto il sapore forte, cioè spiccato, ma fine, della grappa, cioè acidulo, fresco, secco, scivolante”.

Forza, quindi, intesa come decisione nel rimarcare i caratteri tipici degli acini d’uva, quasi una trasposizione imprescindibile dell’identità stessa della materia prima. Il che si traduce in un’impronta odorosa riconoscibile, nonché in un percorso di bocca lineare e spedito, imperniato su note secche e pungenti. Una rusticità di fondo che non potrà mai essere rinnegata, bensì smussata e affinata da distillazioni accurate, in grado di limitare il più possibile la presenza delle componenti più impure, e di incanalare al meglio la veemenza della componente alcolica.

Forza come genuinità, e fierezza delle proprie origini: una rivendicazione obbligata per un prodotto dalle origini umili ma allo stesso tempo nobili, in quanto riconducibili alla dignità e all’ingegno di un mondo contadino da sempre avvezzo a fare tesoro di tutti i doni elargiti dalla terra.

La necessità di ricavare da essa ogni forma possibile di sostentamento contribuì alla diffusione della pratica di riutilizzare, in qualche modo, uno scarto di produzione come la vinaccia, che veniva spesso concessa dai proprietari, e produttori di vino, ai contadini che lavoravano le loro terre, quale parte del compenso.

I primi tempi veniva distillato, più precisamente, il cosiddetto vinello, vale a dire il liquido leggero che si otteneva dilavando le vinacce con acqua, al fine di estrarne tutto l’alcol possibile. I successivi progressi nell’utilizzo degli alambicchi, seppur ancora rudimentali, portarono ad una reale distillazione delle vinacce, dapprima immerse in acqua. Per lungo tempo, l’unico metodo per riscaldare la materia prima, al fine di far evaporare l’alcol, fu il fuoco diretto; il quale, in assenza di acqua, avrebbe inevitabilmente bruciato le vinacce, facendole attaccare al fondo della caldaia.

Si trattava, in ogni caso, di una prassi invasiva che, ancora in assenza della perizia necessaria per dosare correttamente la fiamma, conferiva un sentore di affumicato alla bevanda; un intralcio alla qualità, unitamente alla povertà organolettica delle vinacce (che i produttori di vino torchiavano il più possibile), e all’assenza di idonee tecniche di protezione delle stesse da attacchi di muffe e batteri, nel lasso di tempo intercorrente fra la vinificazione e la distillazione.

- Carlo Emanuele I

La diffusione della pratica innescò progressivamente quella tensione fra legalità e clandestinità connaturata al mondo dei distillati, in quanto tipico presupposto di tassazione. Ciò risultò particolarmente evidente in Piemonte, regione con dovizia di materia prima, ove i regnanti Savoia intravidero ben presto nel distillato una leva per alimentare le proprie entrate, e finanziare le spese belliche che condussero, via via, all’unificazione. Già nel 1627, Carlo Emanuele I vietò la distillazione illegale, imponendo l’autorizzazione del Protomedico, ossia il magistrato della sanità (di fatto, celando la volontà di fare cassa dietro il nobile intento di salvaguardare la salute dei cittadini e arginare l’alcolismo). Si arrivò al punto di fornire alle famiglie alambicchi con capacità produttiva giornaliera predeterminata, e aliquota proporzionale ai giorni impiegati per la distillazione; questo la rese particolarmente onerosa per numerosi contadini, costretti a concentrare i tempi per contenere i costi. Rimase quindi viva la produzione clandestina, cui si ricollega l’origine del nome Filu e ferru, distillato di vinacce la cui produzione fu avviata in Sardegna sotto l’influsso piemontese. Le bottiglie venivano nascoste sotto terra, dopo avervi legato al collo un filo di ferro che veniva lasciato leggermente sporgere dal terreno, per agevolarne poi il recupero.

Si parla ancora, genericamente, di distillato di vinacce; il termine grappa comparve non prima della seconda metà del Settecento, venendo però impiegato sistematicamente in etichetta solo da fine Ottocento, a produzione ormai diffusa e consolidata. L’interpretazione più accreditata lo vuole derivare da graspo, la parte legnosa del grappolo d’uva che, allora, veniva utilizzata in distillazione insieme a bucce e vinaccioli; secondo altri, potrebbe essere l’italianizzazione progressiva di schnapps, termine tedesco che designava una bevanda alcolica di qualsiasi specie. Una spinta propulsiva alla diffusione del termine, ma soprattutto alla produzione, fu impressa dai leggendari grapat, contadini della Val San Giacomo, nella provincia di Sondrio, che, durante i gelidi mesi invernali (quando erano impossibilitati a lavorare i campi), si spostavano con carretti provvisti di alambicchi, e si offrivano di distillare le vinacce per conto terzi. Il fenomeno assunse, nel tempo, i connotati di piccole migrazioni, con i grapat che iniziarono a sconfinare in altre regioni dell’Italia settentrionale, diffondendovi la loro usanza, indi giungendo, in molti casi, a stabilirvisi definitivamente, e a dare inizio ad attività stanziali ed organizzate. Molte di queste famiglie hanno fondato distillerie storiche tuttora attive, soprattutto in Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino e Veneto; fu proprio un grapat acquisito, il trentino Bortolo Nardini, a fondare, nel lontano 1779, la prima distilleria italiana, una volta trasferitosi in Veneto: la Nardini di Bassano del Grappa.

Questo tessuto produttivo, sempre più a dimensione imprenditoriale, fu in grado di recepire i progressi della tecnica riguardo gli alambicchi, con le innovative modalità di riscaldamento delle vinacce per estrarne l’alcol direttamente, a secco. Dapprima si diffusero gli alambicchi a bagnomaria, successivamente quelli riscaldati da caldaiette a vapore; entrambi strumenti in grado di sottoporre le vinacce ad un riscaldamento molto più graduale e uniforme, ovviando agli inconvenienti tipici del fuoco diretto. Attualmente, circa il 90% degli alambicchi funziona a vapore, meccanismo più idoneo a supportare una produzione significativa e veloce; il bagnomaria sopravvive in alcune realtà a dimensione più limitata, soprattutto in Piemonte e Trentino (causa la maggiore lentezza nell’estrazione). Mentre gli alambicchi a fuoco diretto sono ormai quasi scomparsi. Quasi.

Tra fine Ottocento e inizio Novecento, la grappa era ormai assurta al ruolo di distillato nazionale; l’investitura ufficiale avvenne, con forte connotazione simbolica e sentimentale, dopo la tragica Grande Guerra. Un vero e proprio “coraggio liquido”, insostituibile, e indispensabile, compagna di viaggio per i soldati durante la disumana vita di trincea, arma in più per combattere nemici invisibili quali tristezza e terrore, nonché lenitivo sempre disponibile per dolori e ferite. Un rinvigorito patriottismo fu presupposto per la definitiva estensione della produzione all’intera penisola (anche in quelle regioni meridionali ove le condizioni climatiche avevano sempre ostato alla diffusione dei distillati); vi fu anche il tentativo di elevare la grappa a protagonista della mixology nostrana, nelle ricette delle polibibite elaborate dagli esponenti del movimento futurista (la più famosa delle quali rimane il Grandi Acque, con la finta ostia a simboleggiare il dualismo fra sacro e profano).

- Distilleria Levi

Ma il confronto spietato con i distillati che spopolavano in altre parti del mondo era solo rimandato, ed esplose negli ultimi decenni del secolo scorso, quando i consumatori affinarono il proprio metro di giudizio su qualità ed eleganza, facendo emergere le imperfezioni che ancora affliggevano il processo produttivo della grappa. Solo progressi relativamente recenti, in tutta la filiera produttiva, stanno consentendo quel significativo cambio di marcia necessario affinchè il nostro distillato si scrolli di dosso l’aura di perdente. Fra questi, moderne macchine pigiadiraspatrici, che pressano l’uva delicatamente, ed eliminano contestualmente le parti legnose del grappolo; nuove, ed assai efficaci tecniche di conservazione della vinacce prima della distillazione, presupposto di pulizia e mantenimento della ricchezza organolettica; la maggiore diffusione, rispetto al passato, di grappe invecchiate (dicitura ammessa a seguito di una sosta in contenitori di legno di almeno dodici mesi), che assumono quel profilo più pieno e levigato, maggiormente gradito a molti appassionati.

Da ultimo, la maggioranza dei produttori pratica attualmente la distillazione continua in alambicchi a colonna, che facilita una più efficace separazione delle sostanze meno gradevoli, denominate teste e code, per ottenere un prodotto più delicato e fine. Una variabile che può risultare cruciale per un distillato da molti considerato troppo energico, ma nel cui giudizio entrano in gioco, in maniera più decisiva rispetto ad altri casi, gusti e predisposizioni personali. Pertanto, riteniamo che vada modulato sulle singole realtà ed espressioni (conseguentemente, su qualità di materia prima e processo produttivo) il convenzionale dualismo fra distillazione discontinua e continua, tradotto semplicisticamente in artigianalità contro grandi volumi, perizia contro automatizzazione, personalità e carattere contro neutralità. Ciò che rimane incontestabile sono le più vive emozioni suscitate da una visita a quelle piccole distillerie che trasudano ancora storia, tradizioni e calore familiare, con i bellissimi alambicchi di rame che rendono le loro sedi dei piccoli musei.

- Romano Levi

A Neive, nelle Langhe, è tuttora operante una vera e propria istituzione nella produzione del distillato nazionale, nella quale il convinto rispetto dei metodi tradizionali è divenuto fonte di assoluta originalità, nonché presidio per una maestria di lavorazione ad altissimi livelli. Serafino Levi, membro di una storica famiglia di grapat lombardi, si trasferì definitivamente a Neive nel 1925, fondandovi l’omonima distilleria; ma furono i figli Lidia e, soprattutto, Romano che la condussero alla fama su scala planetaria di cui ancora gode, dopo averne preso le redini nel 1945, prematuramente orfani di entrambi i genitori. Romano Levi, definito da Luigi Veronelli come “il grappaiolo angelico”, impresse una filosofia produttiva senza compromessi, incentrata sulla massima cura e artigianalità, e su un presidio della tradizione di famiglia: l’alambicco discontinuo a fuoco diretto e a vinacce sommerse, l’unico tuttora operante. Una produzione da sempre assai limitata, ma in grado di dare vita a capolavori tanto maestosi nella qualità – negli Stati Uniti non si esitò a definirle quali le migliori grappe del mondo – quanto semplici e genuini nelle etichette disegnate dallo stesso Romano, arricchite da brevi frasi poetiche, e incentrate sulla figura della donna selvatica, che dona il nome a tutte le grappe.

Qualità, e assoluto rispetto del decalogo produttivo di Romano Levi (reso possibile anche dalla permanenza del suo staff), che continuano ad essere assicurati anche oggigiorno, a seguito della rilevazione della distilleria ad opera di imprenditori estranei alla famiglia, dopo la morte di Romano avvenuta nel 2008.

Conferma ne è arrivata dall’assaggio di due strabilianti prodotti. C’è la Grappa della donna selvatica che scavalca le colline, ottenuta da uve Nebbiolo, Barbera e Dolcetto che, pur presentandosi bianca, viene invecchiata per ben cinque/sei anni in botti grandi di legno di frassino, tipologia che non trasferisce pigmenti al liquido contenuto. Rivendica energicamente la sua presenza il sentore riconducibile alla materia prima, preservato dal sapiente utilizzo dell’alambicco e dalla discrezione del legno; esso vira verso calde note di ciliegia sotto spirito, ed è arricchito da componenti balsamiche e leggeri effluvi tostati. Al palato, eleganti note fresche ed erbacee si aprono con generosità, regalando un mirabile equilibrio, in cui i 45 gradi alcolici risultano perfettamente modulati e inglobati. La persistenza è assai prolungata, e sfuma in note raffinate di tabacco.

La Grappa della donna selvatica innamorata del Moscato proviene invece dalle omonime uve, ed è affinata per sei mesi in botti di vari legni, assumendo, in questo caso, una leggera colorazione paglierina. L’olfatto presenta quell’intensità più esplosiva tipica delle grappe ricavate da uve a bacca bianca, ancor più marcata se i vitigni in questione appartengono alla categoria degli aromatici. Si rinvengono nitidamente i sentori di rosa ed erbe aromatiche caratterizzanti il Moscato, incorniciati da un elegante bouquet di fiori gialli, fra cui spiccano note di camomilla. L’assaggio rivela la freschezza fragrante della frutta bianca e gialla, sempre sostenuta da pienezza e alcolicità ben distribuita, ancora con una grande persistenza.

In conclusione, un invito a riscoprire la grappa con un approccio volto a ricercare la sostanza, piuttosto che a farsi ammaliare dalla forma; come si potrebbe fare con un vecchio burbero di modi, ma in grado di dispensare aneddoti e consigli sulla vita vera. Perché, come cita Carlo Cambi:

“Se il vino è la poesia della terra, la grappa è la sua anima”.

...segui Sara

Commenti