XXXV Time in Jazz, Berchidda & dintorni

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Con i suoi inconfondibili titoli, Lina Wertmüller nel 1974 ci raccontava di un’assurda disavventura, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, splendidi interpreti in una splendida location (come si dice oggi), apparentemente esotica, ma che altro non era che Cala Luna, nel Golfo di Orosei, fra i comuni di Dorgali e Baunei, nella costa orientale della Sardegna, in provincia di Nuoro, raggiungibile da Cala Gonone.

Quella stessa Sardegna che ho potuto scoprire da ragazzino, proprio in quegli anni. Era ancora poco frequentata, talvolta quasi selvaggia, prima che le più rinomate località turistiche di oggi divenissero tali. Ma non è questa la Sardegna che oggi desidero raccontarvi. Ci dedicheremo a un mondo che parte dal passato, fatto di pastorizie e tradizione e che arriva fino a noi, fra i produttori di pecorino e le cantine del Vermentino di Gallura. Ma che senza sorprendersi più di tanto, è anche una Sardegna Jazz. La Sardegna Jazz di Paolo Fresu.

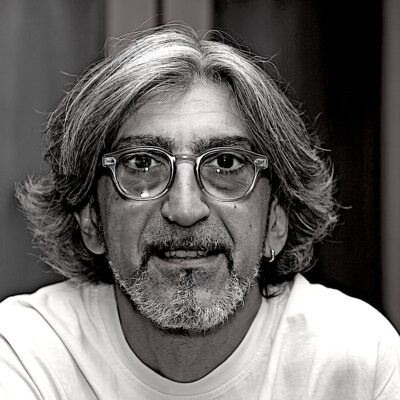

- Paolo Fresu @ThomasHaertl

Quando ero piccolo, con mio padre, ero fierissimo di andare a conferire il latte delle pecore appena munto.

Con l’avvento della XXXV edizione di TIME IN JAZZ (7-16 agosto 2022), il festival voluto da Paolo Fresu nel lontano 1988, possiamo per un momento accantonare queste piacevoli nostalgie, perché oggi l’evento culturale di Berchidda, secondo uno studio di Confcommercio, rappresenta un indotto netto sul territorio di 3 milioni di Euro (dati pre-Covid). Ed è costituito da tante realtà che si sovrappongono, fra musica, letteratura, cinema e arte nel senso più allargato e sociale. Un lungo cammino che passa attraverso la nascita dell’associazione omonima Time in Jazz, nel 1997, costituita da professionisti e volontari che hanno reso possibile il festival. E poi dai cittadini di Berchidda che diventano soci e contribuiscono attivamente agli eventi che oggi includono altri 20 comuni limitrofi, dal palco principale in paese, fino ai tanti luoghi di interesse, alla scoperta del territorio, in una sorta di migrazione del pubblico coinvolto. Ruotano attorno al festival, attività collaterali come Shortime, La prima rondine in cui la musica Jazz incontra il Pop, P.A.V. (Progetto Arti Visive), CasArte, solo per citarne alcune, ma anche iniziative di respiro nazionale, come Jazz Rail, I luoghi del Jazz, JazzIsland for Unesco che vede Paolo Fresu in veste di ambasciatore del Comitato Giovani Unesco.

E abbiamo iniziato una ventina di anni fa, a fare anche le bottiglie.

Liberamente tratto da ciò che Paolo Fresu ha incontrato durante alcuni tour francesci, anche a Berchidda già da molti anni sono state introdotte le bottiglie celebrative del festival, in collaborazione con la cantina di Giovantinu e le atre aziende vitivinicole sorte nei decenni sul territorio. Allora visto che siamo in tema, introduco una bottiglia di metodo classico, nel nostro incontro milanese, all’indomani di uno splendido concerto al Blue Note del Paolo Fresu Quintet.

- Paolo Fresu Quintet @ThomasHaertl

È il FRANCIACORTA BOSIO Pas Dosé Riserva “Girolamo Bosio” DOCG dalla lunga sosta sui lieviti. Unitamente a un’immancabile punta di Parmigiano Reggiano di 48 mesi, selezione Nonno Contadino (Reggio Emilia). E iniziamo proprio da lì, dal quintetto Jazz più longevo d’Italia. Anzi d’Europa. Sicuramente. Roberto Cipelli al pianoforte, Tino Tracanna al Sax, Attilio Zanchi al Contrabbasso ed Ettore Fioravanti alla batteria, sono assieme ufficialmente dal 1984, quando la loro unione fu sancita dal primo disco, Ostinato.

- Paolo Fresu Quintet @ThomasHaertl

Non è mai cambiato il gruppo. Siamo cambiati noi, ovviamente. Siamo maturati. Adesso registreremo un nuovo disco che uscirà nel 2024, sempre con la stessa formazione, per festeggiare i 40 anni.

In questo progetto verranno però coinvolti anche i mebri dell’altra formazione con cui Fresu ha percorso tanta strada, il Devil Quartet di Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, Stefano Bagnoli. Sarà un disco doppio in cui entreranno in studio tutti assieme, lavorando su due repertori diversi, ma poi ci saranno degli scambi.

Dei “travasi” di persone, quindi Bagnoli farà un pezzo col quintetto, magari con due batterie, Tino Tracanna farà l’ospite in un brano dei Devil, Bebo Ferra farà l’ospite…

All’indietro, Paolo Fresu (classe 1961), ha iniziato la sua carriera a Siena, prima come allievo, nel 1980, subito dopo come docente. Attorno ai seminari di Jazz ruotavano grandissimi nomi, ma il caso vuole che non ci fosse un trombettista. Potremmo considerarla proprio una sorta di carenza d’organico italiana, di quel periodo lì. Sì, certo, c’era Enrico Rava, ma lui stava sull’Olimpo. E in ogni caso appartiene a un periodo precedente.

Partivo dalla Sardegna giovanissimo, in Sardegna non c’era nulla per il Jazz. Ho preso il treno, la nave, il treno… e sono arrivato a Siena.

Un insieme di innumerevoli incontri, di tante strade (e treni e navi) che si incrociano, di tanti nomi e luoghi. Una difficile trama che si srotola, che poi rende possibile, anno dopo anno, una vita artistica così intensa. Provare quindi a condensare in queste poche righe l’universo musicale di Paolo Fresu, forse non ha molto senso.

- Paolo Fresu @Michele Stallo.

Sorseggiamo. E godiamo della profonda complessità del Parmigiano-Reggiano che si fonde con le bollicine e ci aiuta a trovare una chiave di lettura. Credo dunque che per una volta, per un incontro così straordinario, sia più significativo cercare l’essenza, quel luogo dei punti, se fosse un concetto matematico, che fa confluire tutto in un unico fulcro energetico.

Riprendiamo così a modello il pianeta del quintetto. E lo definisco pianeta per esaltare l’iperbole geografica che lo caratterizza. Uno di loro è di Roma, l’altro di Bergamo; uno di Cremona, uno di Milano. E poi Paolo Fresu, dal cuore della Sardegna.

Per me, una volta arrivato in Continente, il mondo era tutto uguale e tutto vicino, per cui non era un problema, cinque musicisti che arrivavano da diverse parti.

Al di là delle doti individuali, quello che ha determinato tutta la vitalità e la longevità del Quintet è soprattutto una grande capacità umana, che poi traspare dal vivo. Mi pare, in una parola sola, che si tratti davvero di Sychronicity e innesto una contaminazione Pop, citando il quinto ed ultimo disco dei Police, del 1983, con i testi a tratti criptici di Sting:

Synchronicity

A connecting principle

Linked to the invisible

Almost imperceptible

Something inexpressible

C’è probabilmente un’invisibile forza di coesione che scaturisce proprio dallo stare insieme e suonare insieme. E poi suonare ancora. E Crescere insieme.

Essendo tutti di parti diverse, ci vedevamo poco, un po’ come le coppie che si vedono poco. Abbiamo sempre avuto questa voglia di continuare, di ritrovarci, di divertirci. Non c’è routine, c’è proprio la voglia di condivisione.

La riflessione scivola su quelle formazioni che talvolta si incontrano in concerto, create per vivere il tempo di un’esecuzione. Per capirci: non è detto che basti mettere insieme il miglior batterista e il miglior contrabbassista, per fare un bel gruppo Jazz. Per creare lo swing. Torniamo indietro nel tempo, alle formazioni di Miles Davis, a dischi che hanno segnato la storia del Jazz, come A Kind of Blue (1959).

Erano delle alchimie stranissime… quello swing che c’è su So What, è infinito; viene dal fatto che bassista e batterista non stanno suonando insieme, stanno suonando “diversi”, ed è quella diversità che fa l’immensità di quella roba lì. Se suonano perfettamente a tempo, esce fuori una cosa che è “inchiodata”.

Lo swing esiste se ognuno tira l’altro, uno un po’ più indietro, uno un po’ più avanti. È questa l’alchimia. Difficilissima da ottenere. Swing è anche la parola chiave del Jazz, che accomuna chi è dentro a questo mondo, chi suona, con chi gode di questa musica dalla parte del pubblico. Possiamo pensare in un certo qual modo allo swing, nel Jazz, come in generale tanti parlano di groove nel “tiro” che una band riesce ad avere durante l’esecuzione. Ma nel Jazz c’è un altro elemento che rende possibile la reazione chimica: l’interplay. Interazione. Durante gli assoli le anime dei musicisti si incontrano; sono instanti, talvolta attimi in cui i suggerimenti del solista, dopo poche note, vengono raccolti e rilanciati da chi si esibirà nel prossimo solo.

Io penso persino che esista una sorta di elettricità, lasciate che io la definisca così; una comunicazione energetica che se c’è, se viene liberata, allora arriva fino al pubblico. Forse è qualcosa di ancestrale che poi viene filtrato dalla mente dei musicisti e muta, si evolve. In una sera dal vivo, in un disco.

Per sempre.

Tutti questi risultati, queste alchimie, come le si definiva prima, esistono grazie al tempo. Le cose, col tempo maturano. Bisogna saperle aspettare. E questo ci riconduce al mondo del vino. Un mondo che Paolo Fresu ha saputo apprezzare molto da vicino, grazie anche all’interazione fra le cantine del suo territorio e il festival Time in Jazz.

Allora i musicisti del Jazz e il vino inseguono lo stesso percorso storico e creativo, attraversando il tempo nel processo di maturazione.

- Paolo Fresu e Bosio @ThomasHaertl

Sorseggiamo ancora. Ora le analogie della musica Jazz e del vino si fanno complesse. Ma è necessario sviscerarle. Lo facciamo calandoci nel nostro Jazz, quello italiano. Possiamo guardare all’indietro nei decenni che ci hanno preceduto e poi chiederci se dopo infinite contaminazioni, dopo la globalizzazione, se in questa visione universale, nel tempo artistico in cui si muove Paolo Fresu, dai primi anni ’80 a oggi, abbia ancora senso parlare di Jazz italiano.

Secondo me ha un senso. Innanzi tutto ora c’è una qualità di musicisti [in Italia] incredibile. Che cosa è cambiato da ieri a oggi? Fino a fine anni ’80 noi [jazzisti] ci rifacevamo solo al Jazz americano, a parte gli improvvisatori totali che traevano spunto dalla tradizione europea [nella seconda metà del ‘900 l’improvvisazione, che già esisteva in epoca barocca e romantica, diventa una filosofia, un modo di intendere l’opera musicale, in particolare negli anni ‘60, citando ad esempio il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, Musica Elettronica Viva e le varie associazioni post-jazz e di “musica creativa”]. A partire dagli anni ’90, si è preso coscienza che il Jazz stava andando in un’altra direzione, cioè non coglieva più solamente dal repertorio afro-americano, di derivazione principalmente metropolitana -New York, Chicago, Los Angeles, certi anche dalla tradizione del Jazz californiano [West Coast] – e quindi il Jazz italiano ha cominciato a prendere coscienza che c’era una serie di cose che dovevano essere innestate nel nostro mondo.

Penso che la parola chiave sia proprio innesto. In questa operazione sta il parallelismo con il mondo del vino. Il Jazz italiano, come abbiamo visto, è stato inizialmente compenetrato dalla cultura americana. Nonostante la permeabilità totale che la musica Jazz negli anni ’60 ha vissuto, con invasioni di campo nel cinema, nella musica contemporanea e poi ovviamente anche nel Pop, il Jazz americano comunque andava studiato. Parker, Coltrane, Miles Davis. Bill Evans. E fino alla metà degli anni ’80 in Italia il Jazz si suonava soprattutto all’americana. Ma alcuni segnali ci hanno fatto virare, come ad esempio Joao Gilberto che interpretò Estate, di Bruno Martino. Allora anche gli artisti Jazz italiani, seppure pochi, iniziavano a collaborare con i musicisti Pop, soprattutto per le registrazioni dei dischi. Senza che venisse meno quell’aura di tristezza che voleva caratterizzarne il profilo, come di un essere in eterna sofferenza, Il Jazzista, per essere tale, doveva insomma risultare un’anima in pena. C’erano quelli che suonavano il Bop, quelli che si davano al Free Jazz, i musicisti che suonavano musica aleatoria della scuola di Darmstadt. C’era di tutto, ma erano mondi molto separati. Si diceva del cinema, pensiamo solo alla collaborazione fra Chet Baker e Piero Umiliani per la colonna sonora del film Audace colpo dei soliti ignoti, di Nanni Loy del 1959. Musicisti con collaborazioni in tutti i campi, come il pianista Renato Sellani.

In Italia c’era un background, c’era un terroir estremamente ricco dal punto di vista musicale, che era fatto di repertori: la musica partenopea, l’opera, il Jazz, la canzone italiana, soprattutto Carlo Alberto Rossi [che ha scritto brani indimenticabili come ad esempio “E se domani”]; poi la scuola genovese con Bindi, De André. Erano tutti elementi del territorio che potevano dare buoni frutti, sono che fino ad allora nessuno lo sapeva. Abbiamo compreso che brani italiani cantati da Mina, da Ornella, erano alla pari di grandi standard americani scritti da Cole Porter, Henry Mancini.

Finalmente il Jazz italiano metteva radici nella nostra ricchezza repertoriale che è poi quella che a nostra volta, abbiamo offerto alla cultura americana. Abbiamo portato là il melodramma, attraverso i nostri cittadini emigrati oltreoceano, contaminando il Dixieland di inizio Novecento.

Ci sono mille riferimenti alla tradizione del sud Italia, addirittura pezzettini di temi che vengono dalla musica popolare italiana, quindi noi abbiamo portato negli Stati Uniti questo… e poi lo abbiamo riportato all’origine e poi abbiamo iniziato a “muoverlo”.

- foto@Jean-Louis Neveu

Storie di contaminazioni e di innesti. Esattamente quello che è accaduto nel mondo del vino. Ci rinfreschiamo ancora con la Riserva di Cesare Bosio, illuminato enologo, nonché conduttore della cantina omonima, assieme alla sorella Laura, in Franciacorta. È un metodo classico 70% Pinot Nero e 30% Chardonnay, in perfetto equilibrio, con l’adeguata forza per abbinarsi alla lunga stagionatura del Parmigiano-Reggiano messo in campo. 48 mesi che esprimono sapidità, profondità e larga potenza espressiva nei profumi.

Gli appassionati lo sanno, cosa accadde in tutt’Europa, alle nostre storiche vigne. Nei primi del secolo scorso la Fillossera devastò la maggior parte dei nostri vigneti. Un disastro. E come ci siamo salvati? Innestando la Vite americana sui nostri impianti. Una inevitabile, necessaria contaminazione. Il nostro vino, ciò che oggi sappiamo sapientemente coltivare per mettere a tavola delle eccellenze, è dunque frutto di un innesto americano.

Poi intorno c’è il terreno. La terra italiana. Che è diversa da quella francese. È diversa da tutte le altre. Soprattutto esprime una enorme varietà. È il nostro punto di forza. In generale vale per tutti i nostri prodotti tipici. La nostra carta geografica è testimone di un’immensa ricchezza. Pochi chilometri, una collina nel mezzo e cambia tutto. Tutto ciò è cultura e sviluppa pensieri diversi.

Se attraversiamo l’Italia da Courmayeur a Trapani, è un viaggio in un continente. Incredibile per cibi, per vini, per modalità di pensiero, per come vediamo il mondo. Dal punto di vista jazzistico, a un certo punto abbiamo compreso (non tutti) che questa cosa può essere il valore aggiunto per la differenza. Non è che il Jazz italiano sia migliore del Jazz francese, spagnolo, eccetera. È semplicemente diverso. Ma è molto più ricco [proprio quindi come le nostre varietà di vini e di formaggi sul territorio].

Infinite varietà di cibo e di popoli. Ecco dunque spiegato il perché ancora oggi abbia un senso parlare di Jazz italiano.

Infatti, cibo e vino non sono altro che la fotografia di una ricchezza che è quella di un paese. E il Jazz in particolare, rispetto alla musica italiana, è la migliore fotografia di questa ricchezza. Perché il Jazz, essendo una musica contemporanea – nel vero senso del termine – come prima era la musica popolare… forse il Jazz oggi è la vera musica contemporanea, che esiste perché l’elemento improvvisativo fa sì che quello che stai facendo in quel momento, è il racconto di quel momento.

Ed è arrivata una parola chiave. Improvvisazione.

- @Fiorella Sanna

Tento di provocare Paolo Fresu su un aspetto che mi incuriosisce molto, parlando con un musicista compositore. Esiste in lui sia l’aspetto compositivo che l’atto creativo dell’assolo. Ma cosa lo esalta di più. Cosa da più sfogo al suo io, in una parola, cosa lo fa godere di più?

Chiedo scusa a quelli che potrebbero storcere il naso per una domanda del genere. Magari tanti questo argomento lo hanno già sviscerato. E risolto. Ma io no, perdonatemi. D’altra parte Paolo Fresu non si scompone affatto, per questa mia sorta di provocazione.

Cosa vale dunque di più: l’atto creativo o lo stare sul palco?

Guarda, ti dico… il momento del palco, perché sono di più un animale da palco. Che poi, il palco, è sempre diverso. Cioè… questi tre giorni al Blue Note, ieri ho suonato col Quintetto, ci sono delle dinamiche interne; degli spazi sonori, un suono riconoscibile. Roberto [Cipelli] ha un suono, è il suo suono; ognuno di noi ha un suo suono; stasera sono con un progetto diverso… quindi mi relazionerò con musicisti in una maniera diversa, domani ancora un’altra cosa.

- @ThomasHaertl

La scrittura è a casa; io scrivo delle cose… abbastanza semplici , mi piace l’idea che una volta che escono, siano nelle mani di chi le suona, quindi la scrittura è importante, ma non so mai che finalità vera avrà.

Ascoltare Paolo Fresu dal vivo. Ma anche osservarlo. Perché il suo corpo ci parla. Quando tutto funziona, quando la musica gli passa dentro, in una compenetrazione totalizzante e assoluta, allora il suo fisico segue delle onde invisibili che lo piegano, ma non lo spezzano. Sono delle flessioni della schiena degli ondeggiamenti che a loro volta trasmettono tutta la sua estasi psico-fisica. Se ciò non fosse, se una sera dovesse non funzionare, allora ecco che il corpo di Paolo non si muove più. Non c’è travolgimento. Potremmo dire che non c’è sublimazione. Di certo non ci sarebbe trasporto, mancherebbe quell’energia di cui parlavo prima. Quell’onda energetica che da lui, cavalcando le note, arriva a tutto il pubblico. Che gli rimanda indietro questa forza, come una specie di ola virtuale che va e che torna a lui, a Paolo Fresu che funge da catalizzatore.

Il momento del palco è quello più importante, quello che mi dà di più; è quello anche più misterioso. Perché non sai mai… magari un giorno… un concerto bellissimo, il giorno dopo lo stesso concerto, fatto in un altro luogo… è meno interessante.

Perché c’è anche la dimensione dell’ascolto, c’è anche la dimensione del rispetto, della comunicazione non solo con i musicisti, ma anche con il pubblico.

Devi cercare il suono… devi anche un po’ guadagnartelo, il suono. È importante proprio il suono che racconta. Lavorare dal vivo è molto più interessante, perché ti rendi conto, come dicevamo all’inizio, che hai bisogno di tempo. Sono i meccanismi dei linguaggi, delle consuetudini, che si formano col tempo; lavorando, facendo concerti; non sono delle cose scritte sui libri, per cui il momento del concerto è un momento magico. Quasi sacro.

Accade qualcosa che, almeno io, non sono in grado di comprendere fino in fondo. Il fatto che ogni giorno tu sia in balìa di qualcosa che non riesci a cogliere completamente… per cui questa grande magia, questo mistero del fatto che la musica è sempre qualcosa di volatile, che non riesci a cogliere fino in fondo, è sempre molto interessante; è molto stimolante.

Sorseggiamo ancora. Ora abbiamo davvero liberato qualcosa. Questo incontro è un racconto. Paolo Fresu riesce ad ammaliarti non solo con le note, ma anche con la parola. Infatti negli anni sono uscite anche delle sue pubblicazioni. Cito ad esempio la recente Poesie Jazz per cuori curiosi (2018, Rizzoli Editore), in cui si raccolgono tanti suoi spunti giornalieri. Questo suo saper raccontare talvolta arriva anche sul palco, attraverso piccoli momenti parlati, qua è là, a sentimento. Aneddoti: durante le sue esibizioni, Paolo Fresu passa dalla musica al contributo della parola. Che credo sia un gesto di grande apertura, un modo assolutamente genuino per allargare lo spettacolo, che del resto è fatto anche di quelle parentesi fra un brano e l’altro; sono pure quelle l’esibizione che il pubblico chiede. Questo suo interesse, il desiderio di Paolo Fresu di leggere e di scrivere, sono probabilmente il motivo per cui anche il festival Time in Jazz, negli anni, si è arricchito di tanti momenti dedicati alla letteratura.

E come poteva essere diversamente, in Sardegna, terra di fermenti letterari da sempre, dalla Deledda alla Murgia. E così, dentro a questa giornata fuori dall’ordinario, abbiamo srotolato cose, siamo partiti da un punto e ora ci siamo ritornati. Quindi riavvolgiamo il nastro e torniamo a Time in Jazz.

A questo punto, auspicando di essere riuscito a stimolare tutto l’interesse possibile per il Jazz, direi che siamo pronti per andare al festival, a Berchidda. A Time in Jazz. Un festival da cui sono passati nomi fondamentali del Jazz: Ornette Coleman, Uri Caine, Bill Frisell, Jan Garbarek, Richard Galliano, Kronos Quartet, Enrico Rava, Franco D’Andrea, Giorgio Gaslini, Enrico Pieranunzi, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Stefano Bollani, solo per provare a citarne qualcuno.

Fremono i preparativi, il 7 di agosto si avvicina; prepariamoci alla Funky Jazz Orkestra che accompagna le trasferte, in attesa di Avishai Cohen, Stefano Di Battista, dell’Archie Shepp Trio, dell’Uhuru Wetu Quartet, Mathias Eick Quintetn e così via. Allora proviamo anche noi a essere… travolti da un insolito territorio nell’azzurro mare di musica Jazz d’agosto.

- Verdi Jazz Orchestra. Paolo Fresu @Davide Miglio

Commenti