La clam chowder di Herman Melville in Moby Dick

Esistono libri perpetui. Libri che leggiamo con devozione pura e totale, senza mai finirli, né realmente incominciarli: perché tutto, di questi libri, perdura. Ebbene uno di questi libri è Moby Dick, nella traduzione o, meglio, nella riscrittura che ne fa Cesare Pavese*. Così, complice il peggior clam chowder della mia vita saggiato in quel di Milano in un ristorante con velleità di cucina italo-americana, decido di riprendere QUI la ricetta, nella speranza di sostituire a un ricordo di vita reale ma amarissima, un’esperienza fittizia e densa di verità e di bellezza com’è nel libro di Herman Melville.

XV capitolo: Zuppa di pesce

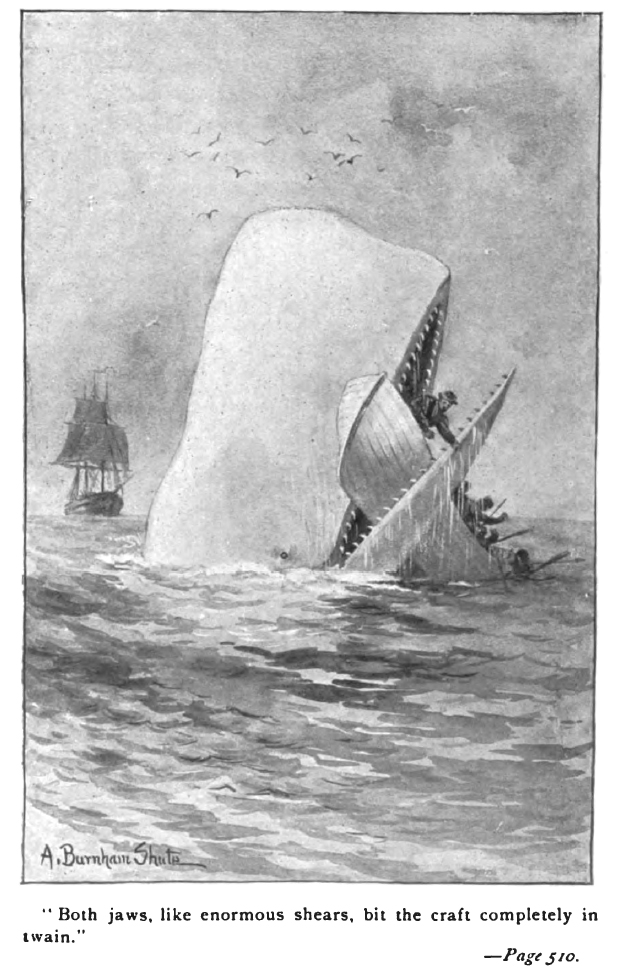

Era già sera molto avanzata quando il piccolo Muschio attraccò per benino e Queequeg ed io scendemmo a terra. Quel giorno non potemmo attendere più a nulla: a nulla, almeno, tranne una cena e un letto. Il padrone della Locanda del Baleniere ci aveva raccomandato al cugino Osea Hussey delle «Marmitte da Raffineria» che, secondo lui, era il proprietario di uno degli alberghi meglio tenuti di tutta Nantucket. Inoltre, ci aveva assicurato che Cugino Osea, come lui lo chiamava, era famoso per i suoi stufati di pesce. Insomma quell’uomo ci aveva senz’altro fatto intendere che non avremmo potuto far nulla di meglio che provare la marmitta alle Marmitte. Ma le indicazioni che ci aveva dato come tenere alla nostra dritta un magazzino giallo finchè avvistassimo alla sinistra una chiesa bianca e poi tenere questa alla sinistra finchè avessimo fatto alla dritta un angolo di tre quarte, dopo di che dovevamo domandare la strada al primo che incontrassimo: c’imbarazzarono un poco in principio, specialmente per il fatto che all’inizio Queequeg sosteneva che il magazzino giallo, il nostro punto di partenza, dovevamo lasciarcelo alla sinistra, mentre io avevo capito che Peter Coffin dicesse alla dritta. Tuttavia, a forza di gironzare così allo scuro e bussare ogni tanto a qualche pacifica abitazione per chiedere la strada, giungemmo in fine a un risultato che non poteva lasciare dubbi. Come il gabbiano senza riva che al tramonto ripiega le ali e si fa cullare al sonno tra le ondate, così al cadere della notte il Nantuckettese, fuori vista da terra, serra le vele e si mette a dormire, mentre sotto il guanciale gli passano a precipizio mandrie di trichechi e di balene.

Due pentoloni di legno enormi, dipinti di nero, e appesi a orecchie d’asino, pendevano dalle barre di un vecchio alberetto piantato di fronte a un uscio decrepito. I corni delle crocette erano stati segati via da una parte, sicché l’antico albero somigliava non poco a una forca. Sarà che allora ero troppo sensibile a certe impressioni, ma non potei impedirmi di fissare quella forca con un vago presentimento. Avvertivo alla nuca una specie di crampo nell’alzare la testa per guardare i due corni superstiti: sissignori, due, uno per Queequeg, e uno per me. È di malaugurio, pensai. Una bara per albergo nel mettere piede al mio primo porto baleniero, lapidi mortuarie che mi guardano nella cappella del baleniere, e qui un patibolo! E per giunta un paio di smisurate marmitte nere, che forse volevano suggerire oblique allusioni all’Inferno.

Da queste riflessioni mi distrasse la vista di una femmina lentigginosa, coi capelli gialli e una gialla veste, piazzata sulla veranda dell’osteria sotto una lanterna dalla smorta luce rossa che oscillava lì sotto, e somigliava assai a un occhio malato. Questa donna redarguiva vivacemente un uomo che aveva una camicia di lana paonazza. «Muoviti,» gli diceva, «o ti do una strigliata!» «Andiamo, Queequeg,» dico io, «ci siamo. Quella è Mrs. Hussey.» E così era. Mr. Hosea Hussey era fuori casa, ma lasciava Mrs. Hussey del tutto competente a badare a ogni faccenda. Avendo manifestato il nostro desiderio di avere una cena e un letto, Mrs. Hussey rinviò per il momento ogni ulteriore sgridata e ci scortò in una camerina, ci fece sedere a un tavolo cosparso degli avanzi di un pasto recente, e ci investì per dire: «Tellina o merluzzo?»

«Merluzzo in che senso, signora?» dissi io con molta educazione. «Tellina o merluzzo?» ripeté.

«Una tellina per cena? Una tellina fredda? È questo che volete dire Mrs. Hussey?» dissi. «Non vi pare un’accoglienza piuttosto fredda e tellinosa d’inverno, Mrs. Hussey?»

Ma per la fretta che aveva di ricominciare a strapazzare quel tipo dalla camicia paonazza, che aspettava la gragnuola all’ingresso, e come non udisse altro che la parola «tellina», Mrs. Hussey si affrettò verso una porta aperta che dava in cucina e sparì vociando: «Tellina per due.» «Queequeg,» dico, «ti pare possibile cavare una cena per due da una singola tellina?»

Ma un vapore caldo e appetitoso che usciva di cucina servì a smentire la prospettiva in apparenza poco allegra che avevamo davanti. E quando poi arrivò la zuppa fumante, il mistero venne deliziosamente chiarito. Dolci amici aprite bene le orecchie! Era una zuppa di piccole telline succose, appena più grosse delle nocciòle, mescolate con gallette peste e porco salato affettato a scaglie sottili, il tutto arricchito di burro e abbondantemente condito con pepe e sale. Avendoci il gelido viaggio stimolato gli appetiti, e Queequeg in special modo vedendosi davanti il piatto che preferiva, e poiché infine la zuppa era veramente straordinaria, ripulimmo tutto in un attimo; dopo di che, stirandomi la schiena un momento e ricordando la chiamata a cozze di Mrs. Hussey, mi venne l’idea di fare un piccolo esperimento. Mi avvicinai alla porta della cucina, pronunciai con enfasi la parola «merluzzo», e tornai al mio posto. Qualche minuto dopo quel vapore gustoso tornò a farsi sentire, ma con un aroma diverso, e in poco tempo ci fu messa davanti una magnifica zuppa di merluzzo. […]

Finita la cena ricevemmo da Mrs. Hussey una candela, e delle istruzioni sulla strada più corta per andare a letto. Ma mentre Queequeg stava per precedermi sulla scala, la signora allungò un braccio e gli domandò il rampone: in casa sua non voleva ramponi in camera. «Ma perché?» dico, «ogni vero baleniere dorme col suo rampone. Che c’è di male?» «C’è di male che è pericoloso,» dice. «Da quando il giovane Stiggs, di ritorno da quel suo viaggio disgraziato, che stette via quattr’anni e mezzo per soli tre barili d’olio, fu trovato morto col rampone nei fianchi qui sù al primo piano nelle stanze di dietro, da allora non permetto che i clienti portino nelle mie camere armi così pericolose, di notte. Perciò, Mr. Queequeg (il nome l’aveva imparato) questo ferro lo prendo io, e ve lo conservo fino a domani mattina. Ma per la zuppa: tellina o merluzzo domattina a colazione, giovanotti?»

«L’una e l’altro,» dico; «e un paio d’aringhe affumicate tanto per cambiare.»

* la versione che avete appena letto costituisce una personale riscrittura dell'autrice dell'articolo, miscidando insieme le traduzioni di Cesare Pavese e Pina Sergi.

Commenti