The Pelvis, in the Memphis

A metà degli anni ’90 guardavo Tira e Molla. Avevo dieci anni e lo gustavo prima di cena.

In più di una puntata, Paolo Bonolis chiedeva ai concorrenti di cimentarsi in una sorta di balletto che recitava: “Elvis, the Pelvis, in the Memphis”. Era una scenetta che ridicolizzava chi partecipava allo show per strappare una risata agli spettatori.

La domanda che mi si stampava nel cervello era: ma chi è questo Elvis?

Sarebbe riduttivo parlare di Elvis Presley alla luce della storia che tutti conoscono. I drammi sono stati talmente sfruttati e sviscerati che si rischierebbe la ridondanza.

Considero interessante parlare di Elvis per ciò che è stato al di fuori degli USA: un’icona dell’immaginario musicale di cui si conosceva poco. Non tanto per ragioni aneddotiche; semplicemente perché, vivendo in Europa, di questo fantomatico Elvis Presley non si sapevano null’altro che le informazioni che giungevano da oltreoceano.

E da questo assunto acquista senso l’operazione compiuta da Baz Luhrmann.

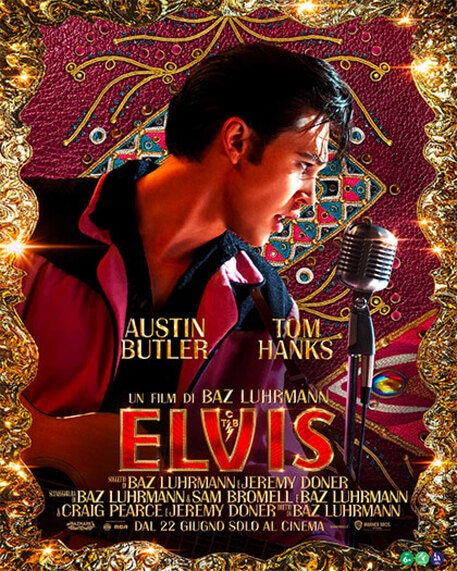

Come spiegare una figura come Elvis Presley (magistralmente interpretato da Austin Butler), così fondamentale nell’iconografia americana e nella musica mondiale, a chi di Elvis non ne ha che un’immagine frammentaria?

L’impresa non era semplice e Luhrmann ha optato per l’unica scelta utile allo scopo: esasperare il mito per ricavarne una rappresentazione verosimile.

Non c’è un solo momento in Elvis in cui il registro sia realistico. Nemmeno nel finale, con l’ultima esibizione di un Elvis ormai enfiato di fronte a un pubblico commosso, a metà tra ricostruzione e filmati d’archivio.

Tutto ciò che viene mostrato nel film è sovraccarico, esasperato, caleidoscopico. Il punto di vista è del mefistofelico colonnello Parker (un Tom Hanks lontanissimo dai suoi ruoli abituali) e dalla prima sequenza, ambientata non a caso in un circo, si capisce quale sarà il taglio del film: una rivisitazione immaginifica del mito di Elvis Presley.

La scelta è azzardata e non in linea con le consuete biografie di artisti più o meno famosi che sono state proposte di recente. Siamo più sul terreno di Rocketman che di Bohemian Rhapsody.

Ciò a cui tiene il regista non è narrare la cronaca dell’ascesa e della caduta di una persona; ciò che ha a cuore Luhrmann è spiegare la nascita di una mitologia, mettere in scena cioè il modo in cui le persone hanno trasfigurato Elvis Presley (persona) per nutrirsi di ciò che Elvis Presley (artista) dava loro.

Il rapporto tra spettatore e pellicola si carica allora di un significato ulteriore: un po’ come nel rapporto tra il colonnello Parker ed Elvis, lo spettatore è inserito in uno spettro visivo che lo coinvolge attivamente nell’operazione. Viene definito quanto si sta guardando partendo dall’assunto che lo spettatore, appunto perché guarda, legittima ciò che scorre sullo schermo.

Nel presentarci Elvis bambino, Luhrmann si concentra su ciò che Elvis sarà, su ciò che l’esperienza della povertà e dell’incontro col gospel rappresenteranno per il futuro artista. Non è prestata alcuna attenzione allo scavo sociologico; ci si focalizza esclusivamente sul senso complessivo.

In quest’ottica viene dunque smorzata la parte prettamente musical, intesa come brani cantati inseriti in punti precisi della pellicola, a favore di un più generale equilibrio costruito sulla diluizione della componente musicale a scopi narrativi.

Scelta quanto mai di successo.

Essendo una persona profondamente in disaccordo coi musical, che trovo di una noia mortale poiché distruggono costantemente la sospensione dell’incredulità, non ho potuto che godere di un film così lontano dalla mia sensibilità.

E mi sono sentito attivamente coinvolto nella costruzione della messa in scena ripensando a una frase pronunciata dal colonello Parker: nel finale, per giustificare l’ambiguità e lo sfruttamento intercorsi tra lui e il suo pupillo, il manager sostiene che ad ammazzare Elvis fu l’amore per il pubblico. Pur essendo una frase che fa dell’ambiguità il proprio fondamento, l’ho trovata interessante correlandola a ciò che avevo visto: nella co-creazione tra spettatore e film si sostanzia una strana forma di effetto Pigmalione, riflessa di quanto Elvis (artista) creava col pubblico. Una dipendenza reciproca, capace tanto di sostanziare le performance quanto di consumare chi ne era coinvolto.

A pensarci bene, più che le pillole, lo stile di vita disordinato, gli eccessi, a consumare Elvis (persona) è stata la sua arte, il suo continuo darsi al pubblico per ciò che il pubblico voleva fosse.

La persona dietro l’artista è risultato dunque impossibile da cogliere nella sua completezza, nemmeno Elvis è riuscito a scoprire chi era oltre la sua musica.

Baz Luhrmann lo ha capito e se n’è tenuto lontano, approcciandosi ad altro.

Un po’ come nello sketch di Bonolis, ciò che è rimasto è l’immagine di una persona filtrata attraverso la propria arte.

E noi la creiamo di rimando, guardandola, disinteressandoci del mondo che sta dietro.

...segui Gianpietro.

Commenti